- ホーム

- ツツジの花が咲かない…どうすればいいの?原因は何?

ツツジの花が咲かない原因

「ツツジの花が咲かない…」原因は大きく分けて3つあります。「剪定の失敗」「害虫被害」「肥料不足」が考えられます。これらを1つずつ確認していきましょう。

この記事の要点

- ツツジの花が咲かない原因で最も多いのが「剪定時期の失敗」です。時期を間違えると花芽ごと切り落としてしまうので注意しましょう。

- 次に多いのが害虫被害です。ベニモンアオリンガが特に有名です。

- 花を咲かせるには沢山のエネルギーが必要になります。肥料不足でほったらかしにしておくと咲かなくなるので気を付けましょう

- 弱ったツツジの樹勢回復には「ニワユタカ肥料セット」が効果的です。

この記事を書いた人

加瀬 (カセ)

庭園管理士の資格所持。10年以上ガーデニング資材の施工・販売に携わっています。植木肥料、バークチップ、苔駆除剤、除草剤、屋外用消臭剤、エクステリア清掃資材、カーブミラーなどをプロ目線で解説します。

剪定時期の失敗

ツツジの花が咲かない原因として最も多いのが「剪定の失敗」です。剪定時期を間違えると花が咲かなくなるので注意しましょう。ツツジの剪定は年1回、花が終わった後すぐ(5〜6月)に行ってください。

ツツジの花芽は、花が終わった後〜初夏にかけて付き始めます。この時期に付いた花芽が1年かけて成長し翌年の花になります。1度でも剪定して花芽を落としてしまうと、2度と花芽が付かなくなる(向こう1年花が咲かなくなる)ので注意しましょう。夏〜秋にかけて枝葉が勢いよく成長するので剪定したくなりますが、翌春の花が見たい場合はぐっと我慢しましましょう。

害虫被害(ベニモンアオリンガ)で咲かない

次に考えられるのがベニモンアオリンガの幼虫による害虫被害です(シンクイムシなどとも呼ばれます)。ベニモンアオリンガはツツジの天敵とも言える害虫で、ツツジの葉芽や花芽を好んで食害します。ベニモンアオリンガの幼虫は非常に小さいので目視で発見するのは難しいですが、新芽が齧られて穴が空いたり、茶色く枯れるのでそこで判別することができます。4〜9月まで繰り返し発生し、特に夏以後の発生はせっかく出来た花芽を食い荒らされるので致命的な被害になります。ベニモンアオリンガの幼虫には「スミチオン乳剤」や「オルトラン液剤」が効果的です。

肥料不足で咲かない

最後に考えられるのが「肥料不足」です。花を咲かせるには沢山の栄養が必要になるので、毎年必ず肥料を与えましょう。「何年も肥料をあげずにほったらかしにしてる…」という場合は要注意です!肥料をあげないと栄養不足になり、徐々に花芽が少なくなり最終的に咲かなくなります。

肥料を施す時期

ツツジに肥料を施す時期も重要です。基本的に年2回、「冬の寒肥(1〜2月)」「花後のお礼肥(5〜6月)」を撒いてください。冬の寒肥(1〜2月)

冬に施す肥料を寒肥(かんごえ)と呼びます。この時期に肥料を施すことで、肥料分が分解されて、春先(新芽が出る時期)に土が充実します。液肥などのすぐ流れてしまう肥料は避けて、緩効性(ゆっくり溶ける)肥料を選びましょう。花後のお礼肥(5〜6月)

花を咲かせた後は、エネルギーを使って疲労困憊になっているので肥料を施して体力回復させてあげましょう。花後に翌年の花芽が付き始めますので、この時期に肥料を施さないと翌年の花付きに影響します。花が咲いた後にお礼の意味を込めて肥料を撒くことから「お礼肥」と呼ばれています。ツツジのオススメ肥料

- ニワユタカ 120gセットを詳しく見る【公式ページ】

- ニワユタカ 400gセットを詳しく見る【公式ページ】

- ニワユタカ 120gセット【Amazonのページ】

- ニワユタカ 400gセット【Amazonのページ】

ツツジの花芽増加には「ニワユタカ肥料セット」がオススメです。「補助肥料」と「栄養肥料」のセットになっており、肥料分を効率良く吸収させることができます。「弱った木の回復」「花芽増加」「定期的な肥料メンテナンス」に最適です。

また、樹木に必要な10種類の栄養素(チッソ、リン酸、カリ、モリブデン、鉄、亜鉛、マグネシウム、マンガン、ホウ素、ケイ酸)を配合しているため、栄養バランスを総合的に整えます。老木、痩せた土地でよく見られる「微量要素欠乏」にも効果的です。

※庭木用です。鉢植え、盆栽、草花には使用しないでください。

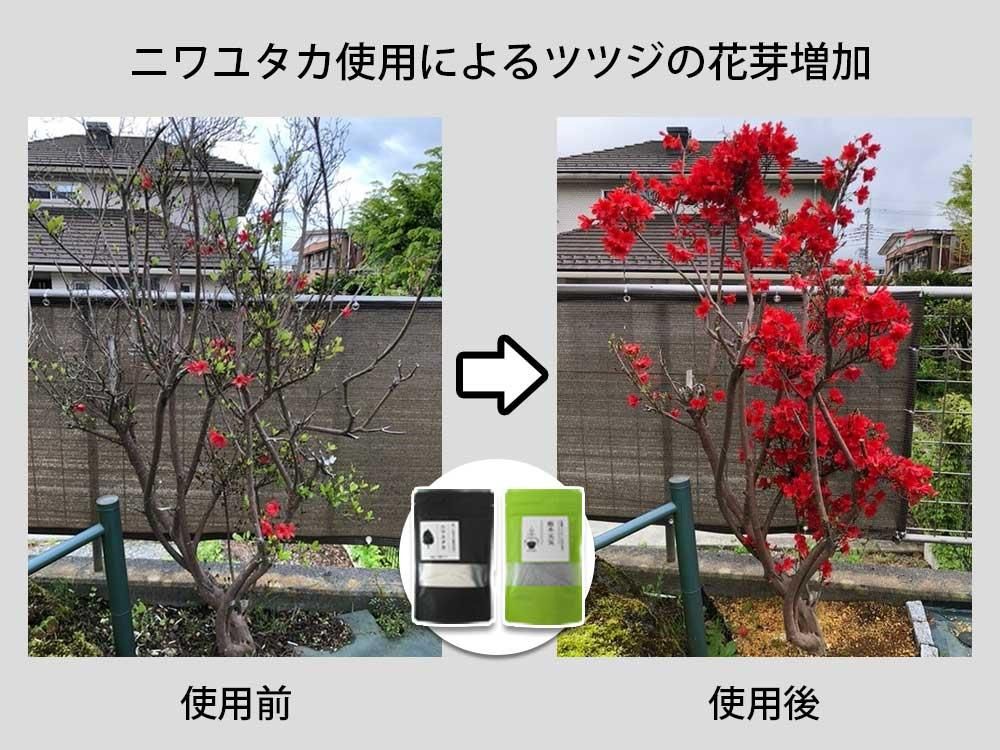

ニワユタカ肥料セット使用事例

ツツジの花芽増加1

ツツジにニワユタカ肥料セットを施したところ、前年より木の勢いが増し花芽が増えました。

ツツジの花芽増加2

年々花が少なくなり元気が無くなっていたツツジにニワユタカ肥料セットを使用、5月に施したところ翌年の春に沢山の花が付き元気になりました。

五葉松の樹勢回復

葉が変色し弱っていた五葉松にニワユタカを与えたところ、樹勢が回復しました。庭土がアルカリ性に偏っていたのですが、ニワユタカ肥料セット施工後は松の好む酸度 (酸性) に変化し元気になりました。

まとめ

- ツツジの花が咲かない原因で多いのが「剪定の失敗」「害虫被害」「肥料不足」の3つです。

- 剪定時期を間違えると花が咲かなくなるので注意しましょう。剪定に適したタイミングは年1回、花が終わった直後(5〜6月)だけです。夏〜秋にかけての剪定は厳禁です。

- 新芽に穴が空いて茶色く枯れている場合はベニモンアオリンガの幼虫による害虫被害です。「スミチオン乳剤」や「オルトラン液剤」で駆除しましょう。

- 肥料不足の場合でも花が咲かなくなります、毎年必ず肥料をあげましょう。年2回「冬の寒肥(1〜2月)」と「花後のお礼肥(5〜6月)」に撒いてあげると良いでしょう。

- ツツジの肥料は「ニワユタカ肥料セット」がオススメです。花芽増加に優れた効果を発揮します。